Sechsundfünfzig Bilder aus dem offiziellen Poster (siehe im vorigen Artikel) findet Ihr in der folgenden Galerie. Alle Bilder können auf verschiedene Materialien oder gerahmt in Größen bis 40×40 cm (ideal 25×25) ausbelichtet werden. Bestellung und Preisanfragen per Kontakt.

Autor: irgendlink

Von Dankespostern und Monumenten #Gibrantiago

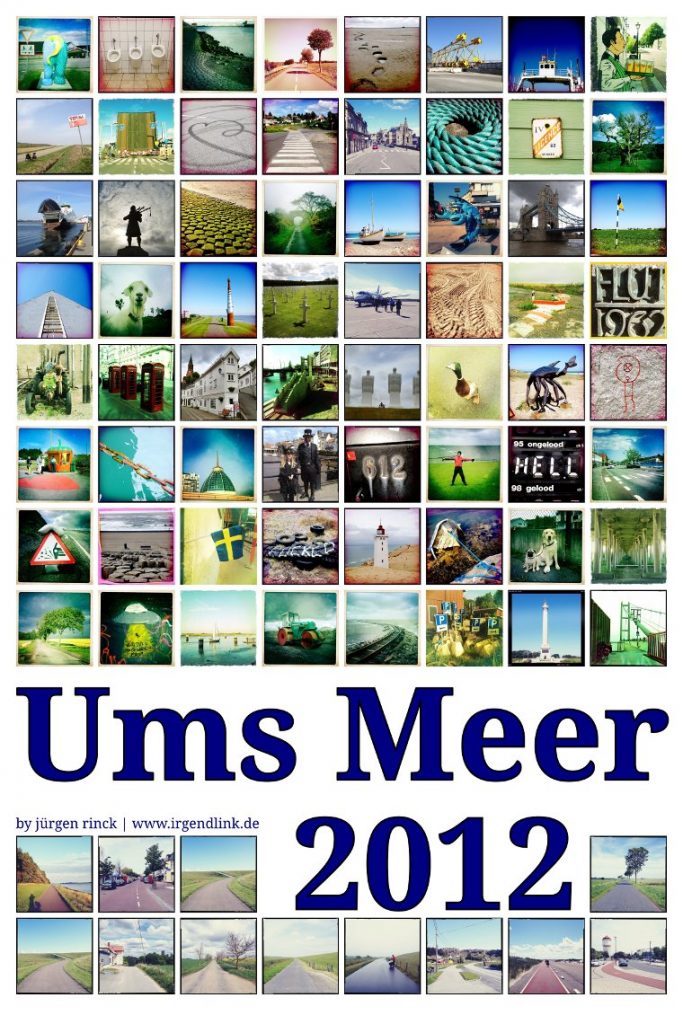

Entwurf für das offizielle Dankesposter der Livereise nach Gibraltar. Größe 40×60 cm. Aus etwa 7000 Bildern, die während der zweimonatigen Radtour entstanden, wurden die 96 besten ausgewählt.

Endlich komme ich wieder zum Kunstarbeiten – und konnte heute das Dankesposter für die Hauptsponsorinnen und Sponsoren der Livereise gestalten. In etwa drei Wochen kommt es per Post zu Euch (Kai, Denise, Uta, Birgit, Marc und Rossana, Hagen und Christine, Jo und Dani (und die, die ich ggf. gerade vergessen habe, hier zu nennen).

Wie auch die Poster #UmsMeer und #AnsKap limitiere ich es auf 42 Stück. Es sind also reichlich Poster auch zum Kauf vorhanden. Zum Ausgabepreis von 40 € plus Versandkosten könnt Ihr es per Mail bestellen. Auch von den Postern #AnsKap und #UmsMeer gibt es noch welche, die zum Preis von 60 € plus Versandkosten angeboten werden. Als Trilogie füllen die drei Reisekunstposter eine Wand (Gesamtbreite ca. 150 cm inkl. Abstände (logisch :-)).

Die drei live gebloggten Reisen ‚Ums Meer‘ (per Rad um die Nordsee 2012), ‚Ans Kap‘ (Radtour zum Nordkap 2015) und ‚Gibrantiago‘ (Straße nach Gibraltar 2016) bilden livebloggerisch betrachtet eine Trilogie. In den nächsten beiden Jahren werde ich aus dem umfangreichen Bild- und Textmaterial ein Künstlerbuch gestalten.

Als weiteres Objekt, das in den letzten Tagen endlich fertig geworden ist, zeige ich an dieser Stelle das ‚Monument des Danks‘ – die Idee, die Namen meiner Sponsorinnen und Sponsoren auf eine Tafel zu schreiben, wenn auch nur digital, kam mir letzten Sommer nördlich von Sundsvall. An einer Brücke stand ein Denkmal, das ich fotografierte und den eigentlichen Inhalt digital tilgte, um sodann meine eigene Namensliste einzutragen. Das Monument des Danks ‚Ans Kap‘ ist ausschließlich auf dem Smartphone gestaltet und wurde, noch unterwegs, gebloggt.

Als weiteres Objekt, das in den letzten Tagen endlich fertig geworden ist, zeige ich an dieser Stelle das ‚Monument des Danks‘ – die Idee, die Namen meiner Sponsorinnen und Sponsoren auf eine Tafel zu schreiben, wenn auch nur digital, kam mir letzten Sommer nördlich von Sundsvall. An einer Brücke stand ein Denkmal, das ich fotografierte und den eigentlichen Inhalt digital tilgte, um sodann meine eigene Namensliste einzutragen. Das Monument des Danks ‚Ans Kap‘ ist ausschließlich auf dem Smartphone gestaltet und wurde, noch unterwegs, gebloggt.

Für Gibrantiago kam mir eine bemalte Wand in Paterna del Madera (Andalusien) gerade recht. Man hatte eine Art Papyrus skizziert, auf der noch nichts geschrieben stand. Dieses Mal habe ich die Namen meiner Gönnerinnen und Gönner mit Füllfederhalter auf Papier geschrieben, abfotografiert und ins Bild montiert. Herzlichen Dank all meinen Unterstützerinnen und Unterstützern.

Fast ein kleines Lebenswerk #Gibrantiago

[Endlich läuft auch der Europenner-Server (siehe Irgendlinkblog) wieder … darum nun endlich nun auch hier noch der letzte Artikel zur Reise nach Gibraltar.]

Und jetzt? Eine Hütte am Stausee. Der Wind braust, pfeift durch die Ritzen, so dass ich die Kälte an den Füßen spüre, am Hals, überall dort, wo nicht genug Kleider den Körper bedecken.

Erstmals seit ewigen Tagen sitze ich wieder an einem Tisch, habe die Bluetoothtastatur vor mir. Fast wie eine Schreibmaschine. Fast wie ein richtiger Schriftsteller sehe ich wohl aus.

Ich bin alleine auf dem Hüttencamping. Das Internet und das GPS haben mich auf den recht neuen Campingplatz von San José del Valle geführt. Nach der Sucheingabe von ‘Camping Jerez de la Frontera’ tauchte er als einer von zwei Plätzen auf, die nahe beim Flughafen liegen.

Was heißt nahe? Es sind noch vierzig Kilometer zu radeln bis zum Terminal.

Gestern war ein überraschender Radeltag. Frühmorgens, ich hatte den Wecker gestellt, kalkulierte ich etwa 120 Kilometer bis in die Gegend um Jerez und das wären bei 15 Kilometern pro Stunde, so mein Langzeitdurchschnitt, etwa acht Stunden reine Radelzeit. Ich hatte mir vorgenommen, so nahe wie möglich an den Flughafen zu radeln, um am Mittwoch stressfrei einchecken zu können. Die beiden Campings waren grobe Richtungsweiser, obschon mir ein Nachtlager direkt vor dem Terminal – so wie in Alta, letztes Jahr – lieber wäre. Dennoch, erst einmal dahin kommen. Ab dem Camping Rio Jara zeigte die Open Cycling Map eine Radwegalternative zur N-340 durch die Berge an, den Rio Jara hinauf, die ich nehmen würde, um die ekelhaft stark befahrene Nationalstraße wenigstens teilweise zu umgehen. In Gedanken hatte ich Gegenwind und steile Strecke, wenigstens teilweise, aber der Optimist in mir nahm die 15 km/h als Berechnungsgrundlage.

Die Realität sah bei Verlassen der burgähnlich ummauerten Campinganlage ganz anders aus. Der Wind blies aus Südosten. Die N-340 schien, um 9 Uhr früh, kaum befahren, weshalb ich direkt auf den Seitenstreifen einspurte und auf der Nationalen blieb. Was für ein Schicksal. Was für eine wunderbare Fügung. Mit zwanzig bis dreißig Sachen brauste ich durchs Flachland, überwand einige kleinere Steigungen und befand mich nach 44 Kilometern und knapp zwei Stunden Fahrzeit am Rio Barbate unterhalb der Kleinstadt Vejer, wo ich ein sechs Euro teures Bogadillo aß und einen Milchkaffee trank.

Warum räumt mir das Schicksal offenbar immer im rechten Moment den Weg frei? Die Frage habe ich mir schon so oft gestellt. Die Antwort ist einfach. Es räumt den Weg gar nicht frei. Die Strecke Tarifa-Vejer ist seit jeher flach. Der Wind weht hierzulande meist aus Südosten, wenn ich die schief gewachsenen Eukalyptusbäume richtig deute. Morgens sind spanische Straßen weniger stark befahren, als sonntagnachmittags. So einfach ist das. Nur die Unkenntnis dessen was vor uns liegt, lässt uns dem Glauben aufsitzen, Schicksale oder Götter meinen es gut mit uns, oder schlecht, wenn schließlich Ereignisse gegenwärtig werden, wie sie es stets tun ohne Rücksicht auf vermeintlich lenkende höhere Kräfte.

So kurbelte ich, angeblasen vom Südoster einige leichte Steigungen hinauf, die ich frühmorgens noch rein gedanklich bei Gegenwind in kolonnenweise LKW-Dieselrußqualm hinaufkeuchte.

Davonbrausrausch. Weiter weiter weiter, am kleinen Finger imaginär wie ein quengelndes Kind das Jetzt haltend, das mir die ganzen Wochen treu den Weg leitete, aber mein Hirn war längst am Flughafen, löste die Schrauben am Radel, packte es in eine Box, entsorgte all die unnötigen Gegenstände und befestigte den Rest mit Klebeband und Kabelbindern am Rahmen, schätzte das Gewicht des Handgepäcks, quetschte den Inhalt von vier Packtaschen in eine einzige.

Der Körper durchradelt weites, grünes Hügelland. Weideland und Gerstefelder, die wohl schon in einem knappen Monat erntereif sind. Man könnte sagen, hier verpasst man nichts, wenn man einfach so durchrauscht, aber man könnte auch sagen, man verpasst immer etwas, wenn man sich bewegt, wenn man nicht innehält und dann kommt die höchstrichterliche Instanz in einem, die da sagt, es ist dem Jetzt völlig egal, ob du dich bewegst oder stillstehst, ob du den Blick, ach was, alle Sinne, nach außen richtest oder nach innen, Hauptsache ist doch, du bis da wo du bist, dich bewegend oder stillstehend oder dich stillstehend bewegend oder dich bewegend stillstehend. Das Leben, eine Frage des Feingefühls und eine Frage des wie halte ich mir das Hadern um die verpassten Situationen am besten vom Hals? Denn ist es nicht so, dass man immer etwas verpasst und nie etwas verpasst im gleichen Atemzug, also nur eine Frage der Einstellung? Sobald du dich in den Verpassensmodus begibst und eine zweite, dritte Spur des Daseins in dir erzeugst, beginnt auch das Unwohlsein. Eine geradezu minimalautistische Handelns- und Fühlsweise, wenn man das so sagen kann.

Alles in allem war der rennende gestrige Tag ein wunderbarer Radeltag. Auf einer Picknickbank döste ich um die Mittagszeit eine halbe Stunde, briet in der Sonne, bis eine Windböe das Radel zu Boden riss, ich erwachte, es aufrichtete, die Einzelteile, die aus den Packtaschen gefallen waren (Greenhorn, Monsieur, Greenhorn), wieder einräumte, alles festzurrte, weiterradelte, einen Funken meines Seins mit der Frage zurückließ, ist womöglich beim Sturz etwas aus den Packtaschen gefallen, das ich übersehen habe, das nun da liegt, bis es vergeht, bis jemand anders es findet, ein USB-Stick mit Sicherungen, der Geldbeutel … ruhig Irgend, ruhig … alles, was du besitzt darfst du verlieren. Ach was, alles, was du besitzt wirst du auch verlieren. Sogar dein eigenes Ich wirst du verlieren irgendwann. Nichts wird übrig bleiben.

Bei jedem Halt, bei jeder windigen Rast, in der das Radel umfiel, brach etwas ab, büßte ich einen Teil der komplexen Mensch-Fahrrad-Kunstmaschine ein. Mit jeder Radumdrehung ließ ich Gummi auf Europas Straßen, atmete den Schmutz der Gegend, stoffwechselte ihn, schied ihn wieder aus. Dachte Gedanken, zu denen mich der Moment, das Jetzt inspirierte. Ich bin keine Mensch-Radel-Kunstmaschine, ich bin eine Vergänglichkeitsmaschine. Ein tierisches Opfer, eine Art Karnickel, das von der großen Weltenschlange gefressen wurde und das sich durch ihren langen, einfachen Körper bewegt, ein Kloß, der nach und nach verdaut wird, bis nichts mehr von ihm übrig ist.

Vorbei an Medina-Sidonia, das auf einem Hügel liegt, führt die Strecke auf halbwegs passablen Landstraßen weiter Richtung Norden. Siebzig, achtzig, hundert Kilometer weit. Stierland. Torros auf grüner Wiese. Mal auch Ziegen. Wenn an den Stacheldrahtzäunen ein Schild mit der Aufschrift ‘Peligroso – Gefahr’ hängt, sollte man vorsichtig sein. Mit spanischen Stieren ist nicht zu spaßen. Korkeichen, deren Stämme bis zwei Meter Höhe geschält sind. Lieblich wird das Land. Auf den Höhen hunderte Windräder. Am Abzweig San José raste ich eine Weile und beobachte den Verkehr. Es gibt einen Campingplatz in Arcos an einem Stausee, etwa 15 Kilometer entfernt und einen in San José, rechts ab, fünf Kilometer gegen den Wind.

Beide Straßen gleich stark befahren, also ächze ich nach San José, kaufe ein, frage nach dem Camping, erfahre, dass er weitere fünf Kilometer außerhalb liegt Richtung Arcos. Schöne, kaum befahrene Hügelstraße.

Der Platz ist geschlossen. Verflixt. Und ich habe vergessen, Wasser zu fassen fürs eventuelle Wildzelten, also laufe ich runter zu dem Camping-Restaurant, vor dem ein Auto steht, um wenigstens Wasser zu fassen. Vielleicht kann ich sogar ausnahmsweise aufs Platzgelände? Ein Mann mit Hund. Führt mich zum Wasserhahn. Der Platz der Gemeinde hat wohl nur wochenends auf, meine ich zu verstehen, er müsse telefonieren und schon ruft er die Platzwartin an, ob ich ausnahmsweise und überhaupt, es gibt auch Hütten, willst du nicht Hütte, die Platzwartin kommt in einer Stunde und so warten wir vor der Rezeption, er, der Hund und ich, Hütten kosten zwanzig Euro, Zelten zehn, was für eine Rechnung … genug Zeit, nachzudenken, wie ich weitermache. Eine Nacht oder zwei? Am nächsten Tag im vorhergesagten Regen und Sturm nach Jerez radeln und irgendwie beim Flughafen unterkommen, in ein Hotel, oder zwei Tage hier, gammeln? Die innere Münze ist längst auf Hütte gefallen, und als zwei weitere Muchachos auftauchen und schließlich noch die Muchacha an der Rezeption, bin ich plötzlich als einziger, umhätschelter Gast gut aufgehoben, buche die zweite Nacht in der Hütte, insgesamt vierzig Euro und stelle die Gedanken, wie ich die vierzig Kilometer zum Flughafen zurücklege erst einmal zurück.

Sie machen eine Hütte klar, die Nummer zwei, in der sechs Leute Platz hätten, geben mir Bettwäsche.

Pechschwarze Nacht. Ein paarmal wache ich auf, weiß nicht, wo ich bin. Das Notlicht im Chalet hat sich eingeschaltet. Dafür funktioniert das Hauptlicht nicht. Wahllos tippe ich die Schalter und plötzlich ist das Notlicht über der Schiebetür an der Veranda aus, aber die komplette Straßenbeleuchtung hat sich eingeschaltet. Das Licht funktioniert auch wieder. Wenn ich in einem Horrorfilm wäre, perfekte Stimmung, wie der aufdrehende Wind die Wellen unsichtbar an den Strand klatscht und leichte Regentropfen den Weg finden bis zur Glastür und im Hirn die Gewissheit herrscht, hier ist niemand im Umkreis von vier fünf Kilometern, nur ich, das Radel, der Wind und der Stausee … ich schlafe wieder ein. Ich mag Horror, wenn ich mit ihm spielen darf im eigenen Kopf, wie mit einem winzigen, keifenden spanischen Köter.

Der Morgen erwacht trüb. Bis halb elf habe ich geschlafen. Aus der Homebase erhalte ich die traurige Botschaft, dass der Europenner-Server abgestürzt ist. Keine Verbindung zur Datenbank möglich. Und irgendwie passt das ja in mein Bild der Auflösung oder des Übergangs. Keinen Tag zu früh ist unsere Kommunikationszentrale down (besser wäre, der Server hätte bis übermorgen durchgehalten, klar).

Übers Handy logge ich mich ins Backend ein und versuche, das Ding zu reparieren, scheitere, übergebe das Problem meinem Cousin, der sowieso viel mehr Ahnung von der Materie hat und lehne mich in der zugigen Bude entspannt zurück.

Alles löst sich auf. Das Fahrrad, das Zelt, meine Kleidung sind nur noch Lumpen und Schmutz. Lumpen und Schmutz, die zwar noch funktionieren und sicher noch einmal dreitausend Kilometer überstehen würden, aber ja, die Härte der Tour hat an allem genagt, außer an meinen Nerven (da nur temporär berghoch bei Regen gegen den Wind). Alles ist in bester Ordnung.

Mit dieser Reise geht eine Trilogie zu Ende. Ums Meer 2012, Ans Kap 2015 und Gibrantiago jetzt sind die Rohdaten für eine Europenner-Trilogie. Ich kann endlich beruhigt heimkehren und auch da bleiben und mich auf ein Leben als Schriftsteller freuen. In Gedanken fabuliere ich, dass mit diesen drei Reisen und den Kunstfotos daraus auch fast schon ein kleines Lebenswerk fertig geworden ist.

Ich bin sehr zufrieden.

(Erstmals gebloggt am 19. April 2016 auf Irgendlink-Wordpress)

The Dark Side of the Omega-Aff #Gibrantiago

Afrika!, dämmert es mir, ich bin fast bis nach Afrika geradelt. Wenn dieser deutsche Phantast damals, von dem ich in einer Doku im Fernsehen vor etlichen Jahren gehört habe, seinen Damm gebaut und das Mittelmeer in einen gigantischen Gezeitenstaudamm verwandelt hätte, könnte ich einfach so über die Staumauer radeln in meinen Künstlermorgenblümchenträumen, die Welt wäre super okay und alle hätten ihr Brot und niemand müsste darben und das Mittelmeer wäre nicht die Todesfalle, die es für viele ist, die aus dem Süden ins ach so gelobte Europa fliehen.

Regen hängt in den Bergen. Immer wieder weht es Nieselschwaden herein. In Gaucín überlege ich, in einen der Alles-Läden zu gehen und nach einer Regenjacke zu suchen, was aber an meiner Faulheit und mangels kontinuierlicher Nässe scheitert. Diese Alles-Läden sind faszinierende Etwasse. Seit Ronda erst fallen sie mir auf. Wie Höhlen, die man in den Berg gehauen halt, fensterlose Räume, in denen labyrinthisch Regale voller Waren aller Art steht. Vom Spielzeug über Werkzeug und Lebensmittel bis hin zu Kleidern und Campingbedarf.

Im Nachhinein betrachtet ist die Straße zwischen Ronda und Algeciras gar nicht so dramatisch bergig, obwohl sie es sehr wohl ist, aber der Schrecken liegt vor allem darin, dass man erst einmal die Berge erklimmen muss, sowohl wenn man von Süden kommt, als auch – wie ich – von Norden kommend. Rauf auf etwa hundert Meter und ab da hangelt man sich in einigen Aufs und Abs von Dorf zu Dorf. Die Dörfer liegen immer in einer Mulde und es zweigen Straßen ab nach rechts und nach links, in das Val de Genal zum Beispiel, wo sich weitere Dörfer und weitere Verzweigungen befinden.

Kurz hinter Gaucín geht es endlich abwärts in ein sattes, grünes Flusstal. Etwa zehn Kilometer weit und ab da auf einer erträglich befahrenen Straße weiter Richtung Algeciras.

Unten angelangt kommen mir zwei Tourenradler entgegen. Markus und Heidi aus Österreich. Seit drei Jahren radeln sie um die Welt und rollen nun langsam aus Richtung Heimat. Das heißt, sie haben noch drei Monate Zeit, um via Portugal, Spanien und Frankreich und die Schweiz nach Hause zu kommen. Wobei ich mich frage, wo bitteschön denn zu Hause ist, wenn man drei jahre auf den Straßen dieser Welt gelebt hat?

Dass es einen Radweg gibt an der Straße bis fast nach La Línea erzählen sie mir, dass es in den Bergen da oben durchaus möglich ist, Wildzeltplätze zu finden, gebe ich ihnen mit und dass wir Rückenwind haben mögen, sie für sich und ich für mich, wünschen wir einander. Dann zuckeln wir weiter, jeder in seine Richtung.

Mittags döse ich in einem Park in Castellar, dann weiter bis ans Meer bei Guadarranque, dem Felsen von Gibraltar. Was für ein Klotz! Frachtschiffe liegen in der Bucht. Sandstrand. Dahinter eine – ja, was ist das? – Ölraffinerie, massiv umzäunt, Tonnen von Stacheldraht, fast so gut gesichert, wie das Kernkraftzentrum in Frankreich, an dem ich vor einigen Wochen vorbeiradelte. Die kilometerlange Betonwand ist mit wunderbaren Graffiti bemalt. Man müsste sie scannen und in ein längliches Poster verwandeln. Grotesk sieht das aus, dieses freche, Umwelt- und sozialkritische Bunt aus den Hirnen der Künstlerinnen und Künstlern, dahinter die Tanks, der Stacheldraht, Schlote, Rohre, Dreck, verhärmte Palmen. Und Gestank.

Dennoch halte ich Ausschau nach eventuellen Wildzeltplätzen, schließlich muss ich hier wieder zurückradeln auf dem Weg nach Jerez.

Aber erst einmal die Affen. Stau an der Grenze. Ich radele auf dem Gehweg vorbei. Good Afternoon, Sir!, sagt der Zöllner und kontrolliert meinen Ausweis, dann bin ich drin. In der Hektik, dem Gehupe, dem Geröhre, eine ganz andere Welt, dieser Komplex La Línea und Gibraltar. Viele Autos mit Rechtslenker, aber die nativen gibraltaischen Autos haben den Lenker links. Man fährt auf der rechten Straßenseite. An den Zebrastreifen steht warnend auf den Boden geschrieben, Look Left, man zahlt in britischen Pfund. Es gibt Pubs, englische Worte überall, bleich bis krebsrote Beinchen und Ärmchen, und sie fahren wie gesengte Säue. Zwanzig Zentimeter Sicherheitsabstand zum Radler scheinen Usus. Ich ächze auf der zum Glück flachen Straße durch die Stadt. Überall stehen Kanonen, sind Mauern, der wuchtige, hunderte Meter hohe Affenfelsen ist durchlöchert. Die Westseite hin zur Algecirasbucht ist dicht bebaut mit Hotels und Hafenmolen usw.

Der Versuch, das Radel mit Gepäck bei der Seilbahn zum Felsen irgendwo sicher abzustellen, scheitert. Die Fahrt hinauf und wieder zurück hätte etwa 12 Pfund gekostet. Ich habe noch über 30 Pfund in der Tasche von meiner Nordseeumrundung 2012.

Die Hektik schmeckt mir nicht, also radele ich auf der Küstenstraße bis zum südlichsten Punkt. Wind, Kanone, mehr Ruhe, Leere. Keine Affen. Pfälzische Touristen machen ein Foto von mir, mit dem Felsen im Hintergrund und der riesigen Moschee, man sagt, es sei die größte auf dem europäischen Kontinent.

Auf der Ostseite des Felsens muss ich das Radel bis zu einem Tunnel schieben. Militärisches Sperrgebiet, Müllkippe, Krematorium. In der Müllkippe wühlen ein paar Affen. Die Omegatiere, die, die es nicht auf den von Touristen behätschelten Felsen geschafft haben, die Europenner, Typen wie ich, die lieber ganz unten im Dreck wühlen, als sich auch nur irgendjemandem anzudienen, zu hündeln … ich schweife ab, interpretiere zu viel.

Dennoch, wie und wo würfelt es uns hin im Leben, uns Menschen, uns Tiere, uns Lebewesen? Sind das Zufälle? Für Bäume vielleicht, die haben ja keinen Einfluss, wo sie leben, einmal gesät, müssen sie dort wachsen, wo ihr Same einst keimte, aber wir Menschen, wir können doch frei wählen, wir können uns selbst formen, wir können Kraft unserer Gedanken bestimmen, wer wir sind, wie wir uns selbst sehen, wie die Welt uns sehen soll, genau wie dieser Irgendlink, nur eine Figur, die im Internet livereisend ihr Unwesen treibt. Was bin ich doch für ein kleiner feiner, selbstgebastelter Held, Leiter einer digitalen, selbsterfundenen Expedition.

So sieht man mich, respektive diesen Irgendlink, denn wir sind ja nicht deckungsgelich, wenn auch ziemlich, sieht man mich wehenden Haares, dreißigtagebärtig am beinahe südlichsten Zipfel Europas, in die Kamera lächelnd, ein Geschafftblick im Gesicht. Ich müsste die Figur Irgendlink endlich auflösen, dachte ich vor einigen Tagen, denn was ist es denn anderes, als eine Verkeilung verschiedener Selbst- und Fremdbilder, wessen wir als Wesen aufsitzen, worauf wir bis zu einem gewissen Grad immer wieder hereinfallen. Da ist einer, der radelt mit einem Minibudget durch Europa und schreibt live darüber, ist ja nur ein Bild. Das eigentliche Wesen, das sich dahinter verbirgt, ich, euer Autor, ist nur eine grobe Skizze, und wenn man so weit geht, dass man sogar sich selbst, also nicht nur andere da draußen in Bilder verwandeln kann, sie festschreiben als Charaktere, dann ist es nicht weit, dass das Wesen eines Menschen, das Wesen seiner selbst, eigentlich höchst flexibel ist. Man kann sich als Expeditionsheld denken, als Firmenboss, als Tennisstar, als Was-auch-immer, der eigentliche Kern, die Vorstellungsmaschine, die sich dahinter verbirgt und die das, was man vielleicht auch als Selbstwertgefühl bezeichnet, erzeugt, die bleibt geheimnisvoll unter der Decke, unerforschbar, unheimlich.

Vor dem zweiten Tunnel an der Ostseite des Felsens treffe ich dann doch noch auf eine kleine Affenhorde, die mich neugierig beäugt und in den Felsen herumklettert, auf einem Baugerüst, an der Leitplanke, Kräuter pflückend, naschend. Ich packe die Nikon aus, mache Fotos, massenhaft. Faszinierende Tierchen. Ein junger Affe rutscht am Baugerüst ab, kann sich mit einer Hand festhalten, scharrt mit den Füßen an der Schalwand, da kommt ihm ein anderer Affe zu Hilfe, reicht ihm die Hand, versucht, ihn heraufzuziehen, vergeblich. Das Tier stürzt, fällt auf die Füße, rappelt sich auf, klettert wieder hoch.

Wie sie sich wohl selbst sehen, diese Wesen, wie sie wohl mich sehen?

Mit dem Handy orte ich per Internet einen Campingplatz in La Linea, acht Kilometer entfernt, ein Klacks, den ich abends ansteuere. Durchs hektische Gibraltar zurück zur Grenze, wo der Supermarkt bis 22 Uhr auf hat und ich noch ein bisschen Milch kaufe, etwas zu essen und weiter raus über die Grenze, unkontrolliert dieses Mal. Dieses Gefälle ist schon frappierend, wie die reichen Länder ihre Grenzen fast wie Dioden, wie Halbleiter, abschotten, während in die Gegenrichtung die Durchfahrt problemlos möglich ist.

In La Línea gehts auf der Straße am Strand hektisch zu. Fünf Checker lungern in ihrer Limousine. Was machen die da? Koksen? Sind das Zuhälter? Dünkel. Wieso sitzen fünf Gangstertypen dicht gedrängt in einem Auto? Auf der Straße Mopeds im Wettrennen. Einer fährt hunterte Meter weit auf dem Hinterrad. Imponiergehabe. Männleingebaren, wie ich es seit Wochen nicht mehr erlebt habe. Kollektive Balz. Am Straßenrand die Chicas. Zwei Kerle fahren nebeneinander im Schrittempo und blockieren den Verkehr, unterhalten sich durchs offene Fenster. Hunde, Hähne, Esel, ein angepflocktes Pferd auf verwahrloster Wiese, Strand fernab.

Den Camping habe ich auf dem GPS als Punkt markiert, wühle mich durchs Unland vorbei an Zerfall und Wuchs, frage mich durch, finde den Platz. Eine Trutzburg mit Schranke und Zaun und Nachtwächter. Ich soll mein Fahrrad unbedingt absperren, sagt mir die Rezeptionistin. Zweimal sagt sie das. Und so steht es nun neben dem Zelt mit dem fetten Bügelschloss an einen dünnen Baum gekettet. Ich hätte sicher nicht bemerkt, wenn nachts jemand den Baum abgesägt und es einfach mitgenommen hätte.

Gibraltar sehen

Verloren zwischen all den Bergen. Kann ein Land bergiger sein als Spanien? Seit wie vielen Tagen radele ich nun durch Hochland, vorbei oder mitten hindurch durch steingewordene Riesensägen, Sierras. Valencia, ich erinnere mich, südlich von Valencia gab es Flachland. Und im Ebrodelta, aber sonstens in Spanien? Fehlanzeige. Nichteinmal für ein, zwei Kilometer radele ich auf ebener Strecke. Es gibt entweder nur bergauf und zwar so steil, dass ich in den ersten Gang schalten muss und mit beinahe Schrittgeschwindigkeit dahinächze, oder bergab mit dreißig, vierzig Sachen. Die Gegend ist dennoch wunderschön. Die große Olivenwüste wird mehr und mehr aufgelockert durch Getreidefelder, Gerste vor allem. Sattes Frühlingsgrün. Und da die Berge so unwegsam sind, dass man sie nicht landwirtschaftlich nutzen kann, haben sich bei den Gipfeln Wälder und Wildwuchs behaupten können.

Auf dem GPS sah es so aus, als sei es ein Klacks, von Arriate nach Ronda zu radeln. Die Straße führt neben der Bahnlinie, das heißt, sie kann nicht besonders steil sein, denn Bahnlinien sind selten steiler als drei, vier Prozent. Aber schon im verwinkelten quirligen Arriate wird mir klar, dass das nichts wird mit gemütlich hineinrollen in das Touristenstädtchen. Die Mittagszüge und Busverbindungen sind wohl gerade eingerollt. Überall Autos, die jemanden abholen oder bringen, und am Bahnhof stehen zwei Busse nebeneinander. Die Stimmung ist heiß, aggressiv. Man hupt. Hupt sich den Weg frei, strafhupt. Auf dem gepflasterten Gehweg ackere ich hinaus aus der Stadt. Die Landstraße folgt mitnichten der Bahnliniensteigung. Für die Bahn hat man Schluchten in den Felsen gehauen. Die Straße führt auf und ab. Nach 33 Kilometern endlich Ronda. Mittagsstill. Im Zickzack schiebe und radele ich hindurch. Erreiche die Fußgängerzone und erkenne an den Preistafeln vor den Cafés, dass dies eine Insel des Konsums sein muss. Wenn in Spanien Kaffee drei Euro kostet, dann hat der Tourismus seine Finger im Spiel. In der Tat viele Sprachen, viele Touristen, Engländer, Deutsche, Franzosen, allesamt mit Stadtplänen bewaffnet. Und ich irre umher, lasse mich treiben. Was gäbe ich jetzt um eine schöne Touristenkarte. Aber ich bin zu stur und zu faul, um mich zur Touristeninformation durchzufragen. Das Schicksal wird mich schon leiten, ach was, die einzige Straße, die nach Süden hinausführt und die ich nehmen muss, führt mich bis zur berühmten Schlucht über den Rio Tajo, bis zu diesem hektischen Kreisverkehr, der ewig den Verkehr verstopft, und hin zur vielleicht hundert Meter hohen Steinbrücke. Radler, Pferdekutschen und Menschentrauben, fünf Harleyfahrer, ich … jetzt kein Fahrrad am Bein. Offenbar kann man hinabsteigen zwischen die senkrechten Felswände und sich das Städtchen von unten betrachten. Weiß klebt es am Fels. Aber ich muss auf mein Radel aufpassen. Wo viele Touristen sind, ist nicht ausgeschlossen, dass sich auch Taschendiebe herumtreiben. So mache ich kleines En passant-Touriprogramm, blockiere für einen Moment den schmalen Gehweg auf der Brücke mit dem fetten Rad, während sich der Menschenstrom geradezu durch mich hindurchwälzt.

Dann raus. Verloren sitzt ein Junge am Straßenrand, hält lachend den Daumen raus, als ich an ihm vorbeifahre und ich mache lachend eine einladende Geste, komm auf den Gepäckträger. Schon drei Stunden sitzt er hier, ein Engländer, der seit fünf Monaten durch Spanien trampt, will nach Gaucín, etwa vierzig Kilometer Richtung Süden. Busse fahren erst wieder am Montag, sagt er. Er heißt Sei (gesprochen) und ich frage mich, ob man das Sigh schreibt.

Dann ein Carretera Montana-Schild. Das sind etwa zwei mal drei Meter große Tafeln, auf denen auf die Schwierigkeit der Strecke aufmerksam gemacht wird. Die Hauptstraße nach Algeciras ist auch so verdammt ruhig. Ich wusste, dass mit dieser Straße etwas nicht stimmt. Sie windet sich fünf, vielleicht zehn Kilometer weit berghoch, plötzlich bin ich auf über tausend Metern; das ist offenbar ein Markenzeichen der Carreteras Montanas, dass sie mindestens tausend Meter hinaufführen. Durchquere zahlreiche Dörfer, kaufe in einem winzige Laden in Atajate ein, radele auf und ab, ab und auf, erreiche Algatocín. Dort gibt es einen seltsamen Alles-Laden. Beim Eintreten denkt man zunächst, man befindet sich in einem etwa dreißig quadratmeter großen Lebensmittelladen, aber da führt ein Gang nach hinten, vorbei an Schinkenkeulen und Anglerbedarf und dann kommt man durch eine Haushaltswarenabteilung in die Spielzeugabteilung und am Ende weitet sich der Gang zu einer riesigen Halle, in der das Sortiment eines echten Supermarkts untergebracht ist und man kann sogar Reis und Getreide in großen 50 Kilo-Säcken kaufen.

Es würde mich nicht wundern, wenn ich hier auch ein passendes Schaltauge für mein Fahrrad finden könnte.

So schaffe ich es an diesem Tag doch fast noch bis Gaucín (die Hoffnung hatte ich kurz hinter Ronda fluchend aufgegeben). Kurz vor Gaucín öffnen sich die Berge und weit im Süden sehe ich einen markanten, dunkelgrauen Fleck, einen gigantischen Felsen. Ist das Gibraltar?

Herzklopfen. Kann doch nicht sein. Dennoch, was soll es denn sonst sein? Luftlinie kaum fünfzig Kilometer, südliche Richtung.

Weltpumpe #Gibrantiago

Auch wenn es unprofessionell ist, kopiere ich an dieser Stelle einmal einen rohen, frisch geschriebenen Artikel hierher.

Normalerweise erfahren alle Artikel zwei Korrekturdurchläufe, ehe ich sie in diesem Blog veröffentliche.

Ich feile an den Texten, lösche Füllworte, füge die Akzente über den Buchstaben ein, die mir auf der Bluetoothtastatur fehlen und korrigiere alle Tippfehler, derer ich auf dem winzigen Smartphonebildschirm habhaft werde.

Hier nun ein Einblick ins offene Herz meines Schreibens.

Trotz aller Eintönigkeit, gibt es im Olivenland feine Unterschiede, meine ich festzustellen. Die Gegend um Alcaudete etwa wirkt um einiges lieblicher, als die Gegend zwischen Ubeda und Jaen, wo außer Olivenbäumen kein anderes Kraut geduldet wird. Gnadenlos wird rings um die Bäume jegliches Gras, jegliche Blumen, alles, was nur irgend lebt zerfräst oder totgespritzt.

Vielleicht liegt es auch am Bahntrassenradweg, dass ich die Alcaudetischen Olivenplantagen heimeliger empfinde als diejenigen weiter westlich.

Jede Menge Wildzeltplätze taten sich auf am vorgestrigen Abend, sei es auch nur einer der vielen Picknickplätze, die man am Rande der Radstrecke eingerichtet hat. Oft ist das nur ein Bänklein und ein Tisch, manchmal kommt auch eine schattenspendende Pergola hinzu oder gar ein Brunnen. Schilder am Wegrand zeigen jeweils die Entfernung zum nächsten Picknickplatz an. Die Distanz ist meist zwischen zwei und fünf Kilometern. Ich kann mir vorstellen, dass das im Sommer auch wichtig ist, und Lorena, die Rezeptionistin in dem Appartementshotel, das ich gerade betreten habe, bestätigt das auch. Im Sommer erreiche man hier Temperaturen um 40 Grad. Daher seien auch alle Häuser, Autos usw. mit Klimaanlagen ausgestattet und in Andalusien gebe es jede Menge Swiminpools. Gerade hat sie mit dem Chef telefoniert, ob sie mir das große Appartement für den Preis eines kleinen Appartements vermieten dürfe und nun hebt sie den Daumen. Jackpot, World Record, du bist der erste und einzige, der das Appartement zu solch einem günstigen Preis mietet, sagt sie auf Englisch. Dann führt sie mich über verwinkelte Treppen vorbei am Pool dahin. Wow. Zwei Stockwerke, zwei Bäder, Küche, Wohnzimmer, zwei Schlafzimmer, insgesamt vier Personen haben hier Platz, ich soll meine Freunde einladen, scherzt sie, ich habe keine Freunde, erwidere ich. Das gesamte Gelände ist nach meinem Geschmack. Wie so eine Burg stehen die weißen Häuschen direkt am Radweg und das Radel kann ich ebenerdig ins Wohnzimmer schieben. Inventur. Alle Taschen leeren. Im Appartementshotel sind nämlich auch zwei deutsche Monteure, die für eine Möbelfabrik eine neue Maschine aufbauen. Und sie haben ein Auto dabei, damit sie die halbe Tonne Werkzeug, die sie zur Montage brauchen, kostengünstig hierher transportieren können.

Thomas, der Sohn des Firmenchefs, erklärt mir abends, in der Halbzeitpause des Championsleague Spiels Madrid gegen Wolfsburg, wie das so ist mit den Maschinen, die sie montieren, dass sie europaweit auf Montage sind, in Finnland wie in der Schweiz wie jetzt auch hier. Manche Maschinen sind so groß, dass sechzig LKW benötigt werden, um die Einzelteile vor Ort zu bringen und es dauert sechs Monate, bis alles eingerichtet ist. Ich erhalte einen Crashkurs in Möbelkonzern. Und mir schlackern die Ohren, als er vom Marktführer in Deutschland erzählt, der 3000 Küchen am Tag herstellt, fast eine Million pro Jahr.

Die große Waren- und Dienstleistungspumpe kommt mir wieder in den Sinn, wie streng getaktet unsere arbeitsteilige Gesellschaft, dieser Mahlstrom aus Produktion, Konsum, Entsorgung, Vergiftung, Wiedergutmachung doch ist. Jedes Auto, jeder LKW, jede Straße, jeder Radweg, jedes fein gehobelte Holzgeländer an steilen Böschungen, alles Supermarktinhalte und alle Mauern um alle Supermärkte und Städte und Dörfer herum gehören dazu und auch die große Olivenwüste gehört zu diesem System. Wie am Tropf hängend stehen die Bäumchen über die Hügel verteilt und machen auch vor steilsten Lagen nicht halt. Überall, wo Traktoren auch nur irgend durchkommen, stehen in Abständen von acht bis zehn Metern Olivenbäume und es gibt in regelmäßigen Abständen Fabrikhallen und Koorperativen und Lagerhallen und Ölpressen und Ölpressenhersteller und Hersteller für andere Dinge, die im Zusammenhang mit Oliven stehen und so ist es mit den Autos und mit den Möbeln und den Küchen und den Smartphones und den Babywindeln und den Kinderspielzeugen und den Straßenbauwasauchimmers. Wir leben in einem extrem verzahnten und getakteten System weltweit. Nun gaukelt die Frage, wenn der Marktführer eine Million Küchen pro Jahr herstellt, dann müssen die doch auch gebraucht werden, gekauft, transportiert usw. Auch Thomas runzelt die Stirn. Aber es scheint zu funktionieren. Die große Weltenpumpe ist trotz aller Unwägbarkeit dennoch ein gut funktionierendes System, das sich selbst justiert. Wenn keine Million Küchen mehr verkauft werden können, stirbt das eine oder andere Unternehmen eben und dann haben wir für eine Weile vielleicht Verhältnisse wie in Yecla vor einer Woche. Gewerberuinen, die der Liquidation anheim fallen, aber die Ströme aus Waren und Bedürfnissen suchen sich andere Wege.

Nach über hundert Kilometern endet der Radweg Via Verde del Aceite und Subb… jenseits von Lucena. Obschon die Oberfläche rauh und schadhaft ist, ist er ein absoluter Leckerbissen. Mit dem schwer bepackten 28-Zoll-Fahrrad ohne Probleme machbar. Einziges Problem sind Lehmpassagen, die aber auch nur unmittelbar nach oder während Regenphasen. Wenn sie nass sind, verwandeln sie sich in klebrige Schlammpisten, die die Räder blockieren und eine elende Sauerei verursachen. Kurz vor Lucena treffe ich sieben Finnen und Finninnen. Ein Regenschauer geht nieder. Wir stehen im Windschatten eines geschlossenen Museums, dicht an der Wand, und smalltalken. Eine der Finninnen hat Asthma und lässt sich vom Besenwagen abholen, der ihnen als Service hinterher gondelt. Die Räder, gute Mountainbikes mit Schmutzfängern und Fronttaschen, haben sie gemietet. Sie wohnen an der Küste nahe Marbella. Wir radebrechen deutsch und englisch und spanisch und einer von ihnen, der ein paar Jahre in Garmisch Partenkirchen gewohnt hat, sagt mir eines der wenigen Worte, die er dort gelernt hat: eingequetschter Bruch und macht eine Handbewegung zum Bauchspeck. Beinahe muss ich laut losprusten.

Auch zwei Deutsche treffe ich auf der malerischen Brücke unterhalb des Castells Zuheros, wo wir alle Fotopause machen. Auch sie haben die Fahrräder mitsamt Ortlieb-Packtaschen irgendwo gemietet und gondeln seit einigen Tagen durch Andalusien. Sie warnen mich vor dem Lehm, der jenseits von Lucena auf dem Radweg noch schlimmer werde und am besten sei es, ab Lucena auf die Landstraße auszuweichen. Aber als ich vor Ort bin, hat die Sonne alles getrocknet und das, was sie mir als ungeteert vorhersagten, war wenn auch schadhaft und rauh, bis auf ein paar lehmige Stücke gut befestigt.

Ich möchte an dieser Stelle warnen. Es könnte sein, dass sich im Kopf der Lesenden traumhafte Radwege manifestieren und das sind sie ja auch, nur eben ist mein Traumhaftbegriff vielleicht etwas weniger traumhaft als der anderer Menschen. Wenn ihr die Strecke radeln wollt, stellt euch am Besten gut befestigte, relativ glatte deutsche Waldwege vor mit einigen Pfützen darin, mit Rissen, aus denen Pflanzen ragen usw. Mit fünfzehn bis zwanzig Sachen komme ich auf ebener Strecke voran. Abwärts sind auch mehr drin. Die Augen sollte man immer auf der Piste haben, denn in regelmäßigen Abständen blockieren Pfosten die Durchfahrt für Autos.

Hinter Lucena biege ich, etwa fünf Kilometer bevor die Bahntrassenradweg endet, auf die Landstraße Richtung Jauja ab.

Eine relativ ruhige Strecke, wenn man mal von der satten Steigung durch die Olivenwüste absieht, vorbei an zwei Naturreservaten, winzige Etwasse von vielleicht drei, vier Hektar Größe, die sich um sogenannte Lagunas erstrecken. Das sind wohl Seen oder ehemalige Seen, größere Pfützen, in denen sich das Wasser bei Regen sammelt, so male ich mir das aus und während ich so durch die Olivenwüste radele und links die Laguna sehe, wird mir das Ausmaß bewusst, wie wir Menschen uns die Erde untertan gemacht haben. Es gibt praktisch kein Niemandsland, nicht hier an der Straße. Selbst einen Zeltplatz zu finden, würde schwer werden. Ich müsste entweder in das Naturschutzgebiet ausweichen, was ja auch nicht Sinn der Sache ist, oder im Olivenlehm zelten – oder auf einer Müllkippe.

In Jauja irre ich auf der Suche nach einem Supermarkt umher, da spricht mich vor der Kirche ein Mann an, er habe mich schon in Lucena gesehen, und herzlich willkommen, was ich suche? Einen Mercado oder eine Alimentation, irgendwas, wo ich ein bisschen Lebensmittel kaufen kann, und schon hat er mich beim Arm genommen, komm, wir schauen erstmal die Kirche, das Radel kannst hier stehen lassen, die Leute passen darauf auf, und die Glocken fangen plötzlich an zu bimmeln, unheimlich laut, und wir gehen durchs genietete eisern-hölzerne Tor und drinnen herrscht Gebetsstimmung. Stille, gedämpft die Glocke. Julio, so heißt mein Freund, erzählt von der Kirche, von der heiligen Woche, zeigt mir den aufgebarten Jesus, also die Skulptur und, zwar verstehe ich es nicht, einen leeren Schrein, der auch etwas mit der heiligen Woche zu tun habe und schon sind wir wieder draußen im Dorf. Der Supermarkt ist in einer kaum zwei Meter breiten Seitengasse, gehört einem Verwandten, sagt Julio und wir gehen jetzt erst einmal ins Restaurant auf ein bisschen Tapas und ein Bier, fordert er.

Dort erzählt er aus seinem Leben, 65 Jahre alt ist er, Rentner nun, habe früher Radrennen gefahren. Von Barcelona, wo er lange gelebt hatte, ist er bis hierher nach Andalusien geradelt. Die Leute reden heute noch darüber. Ich soll nur mal rundgehen im Dorf und nach demjenigen fragen, der von Barcelona hierher geradelt ist. Dreieinhalb Tage hatte er gebraucht von Tarragona bis hierher, sei 20 Stunden am Tag geradelt und geschlafen habe er in den Restaurants.

Kurz verschwindet er, warte hier, geht hinüber in seine Wohnung, die gerde schräg gegenüber dem Restaurant liegt, und kommt mit einem selbstgebackenen Brot wieder und einer Tüte voller Fotos. Bilder aus den Sechziger-, Siebziger- und Achtzigerjahren, meist von Radrennen, die er gefahren ist. Es scheint sich um Crossrennen zu handeln, denn auf einigen Fotos schleppt der das Rennrad auf der Schulter einen steinigen Hügel hinauf. Hier ein Achtzigerjahre-Bart, dort der erste Ansatz von Bauch, aber immer noch ganz vorne vor allen anderen. Julio ist stolz. Ab und zur das Bild einer Frau, verschiedener Frauen, da ein ganz besonderes Bild, scheinbar, er legt es wehmütig zur Seite, sein bester Freund. Ich frage nicht, ob er tot ist, frage gar nicht, denn ich kann ja kein Spanisch und alles, was ich radebreche, führt zu Verstrickungen, da ist kaum Platz für Persönliches, aber die Bilder sprechen genug. Eine Reise durch ein anderes Leben. Mellila, Militäruniform, hier ein Orden, stolz blickt er mich an, und ach, da ist er wieder, der Freund, in Julios Blick lese ich, dass er tot ist, dass vielleicht alle tot sind, die ich auf den Bildern sehe, die Geliebten, die Radlerfreunde, die Kameraden beim Militär.

Nur noch Julio ist da und die Bilder und dieser schnell schwindende Fels aus Leben, den die Zeit dahinwäscht wie der Regen die bröselige, braune Erde unter einem abschüssigen Olivenfeld.

——-

(Pssst: sanft enttippfehlert by SoSo)

Die Grenzen des Liveschreibens

Seit wie vielen Jahren mache ich den Job?

2010 hat es angefangen mit diesem voyeuristischen Liveschreibexperiment. ‚Schon wieder ein Jakobsweg‘ entstand nachts beschnarcht und behustet in Pilgerherbergen am Camino Frances. The dark ‚Ich bin dann mal weg‘.

Getippt auf dem Touchscreen eines stummgeschalteten iPhone 3GS.

Nun sind sechs Jahre in die Lande gegangen, live bloggend einmal rund um die Nordsee, ins Memory Of Mankind Archiv nach Hallstatt in Österreich und letzten Sommer ans Nordkap.

Immer eine handvoll Follower und Mitfiebernder dabei, die die täglichen Berichte lasen (und noch immer lesen).

Ich danke Euch von ganzem Herzen.

Als Produzent und Erleber all dessen habe ich das ‚Medium‘ Liveschreiben von Grund auf erforscht, bin mit ihm gewachsen und groß geworden.

Wie sorge ich dafür, immer und überall online zu sein? Wie produziere ich unterwegs Energie fürs Smartphone? All das technische Zeug als Basis, und im Kopf stets die Vision, nach einer solchen Reise nach Hause zu kommen und ein fertiges, lesbares Buch in Blogform geschrieben zu haben. Eine phantastische Operation am offenen Herzen der Literatur.

Nun stehe ich vielleicht an der Grenze des Machbaren, hab alles gegeben, alles versucht und bin um eine Einsicht weiser: Es geht, jein.

Im Dreigestirn Blog/fertiges Buch/Reise bewegte ich mich die letzten sechs Wochen, twitterte und schrieb so heiß gekocht wie möglich.

Die drei Elemente Blog, Buch und Reise bedingen einander und sie bremsen einander auch aus. Alle Schreibzeit unterwegs unterbricht den Reise- und Erlebensfluss. Alle Schludrigkeit und Redundanz, all die saloppen Sprachfetzen, alles Direkte, was einem Blog gut ansteht, das es sozusagen gut abkann (und all die Tipp- und Syntax, na Ihr wisst schon), blockieren den Reiseroman. Der widerum mit seiner ausschweifend erläuternd künstlichen Sprache nicht so ganz ins Blog passen würde.

Unterm Strich steht Einsicht. Einsicht und Zufriedenheit.

Ich habe in den letzten sechs Jahren einen langen Weg zurückgelegt und dabei unheimlich viele Erkenntnisse – ja, wie sagt man – gemacht, erhalten, gekriegt.

Mit Gibrantiago geht ein Zyklus zu Ende, schließt sich ein Kreis.

Die Idee vom fertigen Reisebuch on the fly gibt es noch immer, und vermutlich wird irgendwann jemand sie auch umsetzen können.

Ich werde mich ab nun auf die Bearbeitung vorhandener Texte konzentrieren – äh, also ab nächster Woche, denn hier geht es ja weiter. Und auch auf Twitter.

Warum ich dies schreibe?

In der Nacht hatte ich zwei Artikel geschrieben und ins Blog hochgeladen und auf ‚privat‘ gestellt, die noch Nacharbeit bedürfen. Rohe Schreibe voller Tippfehler und nicht zu Ende gedachter Gedanken. Zu wenig Zeit und Muse, sie zu feilen und schon graut im weiten, unaufhaltsamen Echt der Reise der Morgen und wieder legt sich ein Tag über die Vergangenheit, galoppieren die Ereignisse … Man könnte sagen, diese Skizzen, diese Privatblogs sind der Nährstoff für eine zweite Runde, in der das Blog zum ‚echten‘ Buch überarbeitet wird.

In einer Woche geht der Rückflug. Es könnte klappen bis zum Affenfelsen.

In meiner Pension sind zwei Maschinenmonteure der Firma HMS, die in Alcaudete eine Möbelfabrik mit einer neuen – wie soll ichs nennen – Produktionsstraße bestücken.

Wegen einer halben Tonne Werkzeugs, das sie mitschleppen, sind sie per Auto hier. Ich habe ihnen mein Paket, das ich neulich per Post verschicken wollte mitgegeben. Sie werden es in Deutschland versenden (danke nochmals, Thomas, falls Du diesen Blogartikel lesen solltest).

Langsam löst sich das Europennerdasein auf (nicht immer freiwillig, siehe Regenjacke).

Jimena – Jaén – Alcaudete

Ich bin ziemlich angespannt. Noch gut eine Woche habe ich Zeit, Gibraltar per Rad zu erreichen. Nachts stecke ich auf dem GPS einen Kurs ab, der mich in vier fünf Tagen über Ronda bis zum Affenfelsen bringen könnte. Das sieht dann ungefähr so aus: auf dem winzigen Bildschirm wird mir die Open Cycle map angezeigt. Sie ist nicht sehr üppig. Ortsnamen fehlen oft oder werden nicht im jeweiligen Zoom-Modus angezeigt. Mit dem Finger tippe ich auf dem keine zehn Zentimeter breiten Bildschirm meine Punkte ein. Die Kartenapp zeigt an der jeweiligen Stelle dann einen roten Bömpel. Immer wieder zoome ich und vergrößere, um meinen Punkt genau auf die Straßenkreuzungen setzen zu können. Dann verkleinere ich die Ansicht wieder, um den Gesamtausschnitt der vielen hundert Kilometer bis Gibraltar zu sehen. Beim Abstecken meiner Route versuche ich, Berge zu vermeiden, die hier in der Gegend bald 3000 Meter hoch sind und ich versuche obendrein, ruhige Straßen zu finden. Das ganze ist sehr unkomfortabel, aber es hilft mir, den Weg, der noch vor mir liegt, einzuschätzen. Eigentlich ist es ein bisschen wie Bildhauerei. Ich modelliere meine Reisestrecke. Wenn am Fahrrad nichts kaputtgeht, es nicht allzu viele Gebirgspässe sind und irgendwo auf meiner Strecke durch die Berge ist auch eine Bahnlinie verzeichnet. Die kann ich zur Not benutzen, um schneller zu werden. Die Busfahrt gestern war jedenfalls goldrichtig. Sie hat mir mindestens zwei Radlertage erspart und vermutlich auch viel Hauptstraßenstress.

Das Zelt steht auf brauner Erde in einer Olivenplantage. Am Abend habe ich lange nach diesem Lagerplatz gesucht. Weder gab es einen Campingplatz hier in der Nähe, noch eine Pension. Eigentlich ist die große Olivenwüste rings um Ubeda unzeltbar, wenn man nicht auf Privatgrund eindringen möchte, oder direkt an der Landtstraße zelten will. Nach einigen Kilometern Suche entschied ich mich für den Flecken, der an einem totgelegten Stück alte Landstraße liegt – die neue, begradigte Strecke führt hinter dem Grundstück vorbei. Ich bin früh auf den Beinen, da ich es nicht riskieren möchte, vom Besitzer des Olivenhains geweckt zu werden. In Mancha Real gibt es erst einmal Frühstück. Ich kenne leider nur das Wort Desayuno, weshalb meine Bestellungen der Willkür der Restaurantbesitzer unterliegen, wenn ich sage Desayuno por favor und sie mich fragend anschauen, ja, was denn für ein Frühstück, und auf mein Achselzucken hin beginnen, Vorschläge machen, Tostados? Si Senor, so sitze ich mit einem Milchkaffee vor zwei frisch getoasteten Baguettehälften ohne alles, nur eine Flasche Olivenöl und ein Salzstreuer gehören zu dem Drei Euro-Frühstück (inkl. Kaffee). Dann Jaen. Studentenstadt. An der Uni sind alle Parkplätze belegt. Über den Einfahrten zu den beiden Parkplatzgeländen leuchtet Rot eine Schrift Completo und vor den Schranken haben sich Schlangen gebildet und offenbar wartet man, bis jemand vom Parkgelände fährt, um eingelassen zu werden. Über der Stadt steht das alte Kastell, ein nationales Wahrzeichen. Vorbei an der Bahnstation schufte ich mich bergauf bis zum Beginn der Via Verde. Spanische Städte sind fast immer hügelig, liegen fast immer am oder auf dem Berg, so dass es nie leicht ist, mit dem Fahrrad bis ins Zentrum zu gelangen.

Dann ist sie plötzlich da, die Via Verde del Aceite, die Ölroute, die in meinem Reiseplan eigentlich gar nicht vorgesehen war und die ich nur deshalb erreiche, weil ich aus Angst vor Hauptstraßen die Route ins Landesinnere verlegt habe. Und was für eine Radelstrecke. Hundert Kilometer weit führt sie Richtung Südwesten, das sagt mir ein Mountainbiker, dem ich am Beginn der Strecke am Brunnen begegne. Ein verrückter Kerl in Regenklamotten mit Rucksack läuft vorbei und faselt seltsames Zeug, läuft im Kreis, beschimpft uns, verschwindet wieder, kehrt zurück, völlig orientierungslos und Hundegassigänger und Jogger und eine Gruppe Radler. Die Via Verde ist rau geteert mit Ausbesserungen aus Split und einigen Schäden, aber dennoch sehr gut fahrbar. Unschlagbar ist das Geländeprofil, das ehemaliger Bahnstrecke sei Dank nur wenig Steigung aufweist. Es gibt einige Tunnels. Die Piste kreuzt mehrfach Autobahn und Nationalstraße, die man mittels eigens gebauter Radlerbrücken überquert. Jenseits von Martos sind auch die alten Viadukte noch erhalten, eiserne Fachwerkbrücken, deren Belag aus ehemaligen Bahnschwellen besteht. Das ist sehr holprig, eigentlich mit Gepäck kaum fahrbar. Manchmal ist am Rand neben den Schwellen ein schmaler, betonierter Streifen. Noch immer herrscht Olivengegend, aber sie wirkt hier milder. Zwischen den Bäumen wächst oft noch Gras, was nahe Ubeda durch intensives Fräsen oder mit Gift ausgemerzt wurde.

Dunkle Wolken hängen ja schon lange in den Bergen. Nun beginnt es zu regnen. Zeit, die Regenjacke anzuziehen. Aber denkste. Die ist gar nicht mehr da. In einem Tunnel durchsuche ich alle Packtaschen. Die gelbe Jacke, die mich seit dem Jakobsweg 2010 vor Wind und Wetter schützte ist verschwunden. Fast könnte ich heulen, kauere unter einem Olivenbaum. Mein wichtigster Ausrüstungsgegenstand liegt vermutlich oben an dem 1428 Meter hohen Pass. Ich erinnere mich, dass in den Serpentinen einmal der Packsack heruntergefallen war, ich ihn schnell wieder auflud, mich freuend, dass ich es bemerkt hatte. Wahrscheinlich ist zuerst die Jacke runtergerutscht. Regenjacken fallen lautlos.

Als der Regen kurz einmal nachlässt radele ich die zwei Kilometer bis Torre del Campo, überlege, wie es nun weitergeht. Ohne Regenjacke komme ich heute nicht mehr weit. 16 Uhr. Ich irre durch die Stadt, stelle mich unter Vordächern unter. Soll ich in die Kneipe, erst mal einen Kaffee? Mir ist nicht nach Leuten. Da drin dudelt bestimmt die ewige Glotze, die in spanischen Restaurants allgegenwärtig irgendwo an der Wand hängt und Nachrichten oder Sport zeigt. Leute, Lärm, Fragen. Die Jacke war so etwas wie mein Schutzmantel. Ich erinnere mich, dass ich beim Flug von den Shetlandinseln nach Bergen auf der Radrunde um die Nordsee naiv gedacht habe, wenn nun der Flieger notwassern müsste und ich raus muss ins Meer, dann packe ich alles Wichtige in die beiden absolut wasserdichten Brusttaschen, also vor allem das Smartphone mit all meinen wichtigen Künstlerdaten und dann kann ja nix passieren und zudem so gelb, entdeckt man dich ja auch viel besser, in der eiskalten Nordsee, wo du bei acht Grad bestimmt lange überlebst, haha …

Lebensrettung beginnt ja im Kopf, Unglücke und schlimme Zustände auch. Torredelcampo ist ein schlimmer Zustand. Die Formel lautet: es wird tagelang regnen, du wirst nie wieder so eine gute Jacke kriegen, ewige Nässe, Unkomfort, so stehe ich vorm Schaufenster eines Kleidergeschäfts, in dem man sich offensichtlich auf Schlafanzüge spezialisiert hat. Soll ich warten bis 17 Uhr, bis die Mittagspause vorbei ist und schauen, ob zwischen all den Schlafanzügen auch eine Regenjacke hängt, ein Poncho, irgendwas für Radler?

Ich erinnere mich, dass ich einmal von Biel nach Brugg einen ganzen Tag lang im Regen geradelt bin, einzig mit den Radlerkleidern am Leib, die ich gerade trage, also Junge, reiß dich zusammen, was solls, das könnte doch auch klappen. Nassradeln. Nicht angenehm.

So probiere ich es aus, der Regen schwankt ohnehin. Mal nieselt es, mal drückt der Wind ein paar größere Tropfen heran, schon bin ich wieder auf dem Radweg, durchradele einen Tunnel und stelle mir vor, es ist wie in den Alpen, bei Regen rein und raus in die Sonne, aber am anderen Ende erwarten mich doch nur die ewigen Oliven. Martos ist die nächste Stadt. Vielleicht ein Zimmer nehmen, ausruhen, hoffen, dass das Wetter sich am nächsten Tag bessert? Verflixt, die Wolkendecke reißt auf. Ich kann wieder weit sehen und was ich sehe ist gut. Mindestens eine Stunde kein Regen.

Gleichzeitig verdaue ich auch den Schmerz des Verlusts. Ich staune doch sehr, dass das so schnell geht, dass ich mit der Wetterbesserung sogleich auch eine Stimmungsbesserung auftut. Was ist das bloß, was mir diese gefühlsmäßigen Kehrtwenden immer so leicht macht, frage ich mich, vor allem auch, stets in die richtige Richtung, diese Kehrtwenden. Eine Art natürliches Antidepressivum, fest verankert in meinem Innern?

Alcaraz – Úbeda – Jimena

Ubeda. Nie gehört, den Ortsnamen. Und nun stehe ich da im Wind an einer – naja, wie soll ich es nennen? – Steilküste wäre sicher das falsche Wort, denn ich bin mitten im Land, mitten in den Bergen und dennoch bin ich auf einer weiten Ebene oder in einem gewellten Hügelland, stehe am Rande eines weitläufigen Tals und schaue Richtung Südwesten auf eine wolkenverhangene Bergkette, die aussieht wie eine Säge. Sierra, das heißt Säge, sagte vor etlichen Tagen Stefan, der Schweizer Radler, den ich auf der Via Verde Val de Zafan getroffen hatte.

Die winzige Straße vor mir fällt steil ab, so steil, dass ich sie im Leben nicht in die umgekehrte Richtung fahren, äh, hochschieben, möchte. Oliven. Ewige Olivenhaine, wobei Hain auch das falsche Wort ist. Seit hundertfünfzig Kilometern das gleiche Bild. Diese graugrünen unheimlich knorzigen kaum drei Meter hohen Bäumchen im Abstand von vielleicht fünf bis zehn Metern verteilt über das wellige Land, das zugleich Gebirge ist, schiefe Ebene, Hochtal und Steilküste. Nur diese Bäume. Mit Fräsen wird die Erde rings um sie herum aufgelockert. Lehmbraun, sandig und wenn es regnet klebrig. Die verdrehten Stämme sind oft ziemlich dick, Manchmal stehen drei Bäume dicht beieinander, so dass man nicht genau erkennt, ob es einzelne Bäume sind, oder ein Baum, der ab der Wurzel drei Stämme bildet. Vermutlich gibt es so viele verschiedene Olivenpflanzarten, wie es Oliven gibt.

Ubeda ist schön, eine Stadt, voller alter Gebäude, Kirchliches und Parks und es scheint verdammt groß zu sein. Der Bus, der mich hierher gebracht hat, kurvte an zwei drei Ausfahrten an der Nationalstraße vorbei bis zur Ausfahrt Süd, bis zum großen Busterminal, ideal gelegen für mich, um schmerzfrei die Stadt Richtung Jaen zu verlassen.

Zwei Stunden zuvor sind wir in Alcaraz gestartet und haben unterwegs vielleicht vier oder fünf Zwischenstopps gemacht. Nahe Beas de Segura gab es sogar einen Flughafen. Ich weiß nicht, ob er noch in Betrieb ist, oder ob es sich nur um eine Art Zweibrücken auf spanisch handelt, also einen kleinstädtischen Flughafentraum, der mit EU-Geldern bis zur Pleite gefördert wurde und dann bumm.

Durch die getönte Scheibe des Busses das Land betrachten. Baustellen, und diese Weite auf dem teilweise wie ein Damm durch das Land führenden Schnellweg. hier radeln jetzt, oha, das flößt mir Angst ein, so dachte ich, als ich im fast leeren Bus döste, das Fahrrad unter mir im Gepäckraum, sogar die Taschen konnte ich aufgesattelt lassen, so viel Platz hatte der Bus. Zwei Hinterachsen und sooo lang.

Nun stehe ich also am Rand der Welt in Ubeda. Wenn ich jetzt die Straße hinunterrolle Richtung Rio Guadalquivir, werde ich nie wieder hier herauf können. Ein Teil meines Ichs liebäugelt einen der drei Busse nach Jaen zu nehmen, die noch heute in die sechzig Kilometer entfernte Stadt fahren, aber am ALSA-Terminal hatte man mir gesagt, ich müsse fürs Fahrrad eine Tasche für zwölf Euro kaufen, es verpacken, wohl weil die Busse kleiner sind oder einfach weil die Infrastruktur mit Regeln und Tasche und Tarifen da ist. Fünf Euro ich, zweiundzwanzig Euro das Radel wäre der Preis.

Ich mache Fotos. Ist das Schnee da drüben, zwanzig Kilometer weit auf der anderen Seite des Tals? Ein Landrover ächzt die Straße herauf. Ein Opa mit seinem Enkel läuft gutmütig auf das Kind einredend an mir vorbei. Ich habe Herzklopfen. Der Schlund ist beängstigend, die Weite und die ewigen Oliven, dann steige ich aufs Rad und rolle hinab.

Die Oliven nehmen kein Ende. Was, wenn ich bis Jerez durch solch eine Gegend radeln muss? Erst zehn Kilometer weiter, als ich den Rio Guadalquivir überquere wird mir etwas wohler. Und ich muss wieder raufradeln nach Jimena, wo ich auf eine Pension oder ein Hotel spekuliere. Im Aufwärtsradeln ist es nicht ganz so schlimm. Nebenbei sondiert der Blick Wildzeltmöglichkeiten. Alte Angewohnheit. Nichts. Wenn ich hier zelten will, muss ich in die Olivenhaine, muss ich in den lehmigsandigen hellbraunen Boden, der bestimmt eine Schlammschlacht garantiert, wenn es regnet, oder wenn das Bewässerungssystem eingeschaltet wird. Neben den Bäumen ragen schwarze Schläuche aus dem Boden. Wie am Tropf.

Jimena gegen halb acht. In einem Lebensmittelladen erklärt man mir, dass es im Ort keine Zimmer gibt, kein Hotel, kein Campingplatz. Die nächste Möglichkeit, sagt die Besitzerin mit einem Vielleicht auf den Lippen, sei acht Kilometer abseits in den Bergen oder in Mancha Real meine Richtung etwa fünfzehn Kilometer.

Müde kurbele ich Richtung Mancha Real, folge einem toten Stück Landstraße, das nach einer Begradigung zu einem Wirtschaftsweg degradiert wurde und baue das Zelt unter einem Olivenbaum auf. Unweit ist ein Regenauffangbecken. Frösche quaken. Mir ist schlecht. Ich hoffe, dass es nur die Nachwirkung der Busfahrt ist, das Geschaukel ging mir ziemlich in die Eingeweide.

Was kann schon passieren? #Gibrantiago

Sturm. 1:13 Uhr. Ich bin auf einer Höhe von etwa tausend Metern, hat mir SoSo in der Homebase vorhin, gestern Abend, am Telefon gesagt. Heute ist ja schon heute. Das Zischen der Böen in den verkrüppelten – ja, was sind das für – Bäumchen, unter denen das Zelt steht, knorrige, in Schlangenlinien gewachsene Zwerge mit vielen dürren Ästen. Am Abend, als ich das Zelt aufbaute, halb gebückt, auf einem eigentlich ganz schönen Platz in der Weidegegend, sagte ich mir, ich muss aufpassen, dass ich mir nicht einen der Äste ins Auge oder in den Hals ramme. Alles spielt sich auf Schulterhöhe ab. Darunter duckt sich das Zelt. Jedenfalls hat mich das Zischen des Windes geweckt und ich bemerke, dass Innen- und Außenzelt auf der windzugewandten Seite aneinanderkleben, weshalb Wasser eindringen konnte. Also raus in die Kälte, die Heringe neu setzen. Zappenduster. Sterne sieht man nicht. Der Himmel ist bedeckt. Das nächste Dorf, Vianos heißt es, glaube ich, dürfte drei, vier Kilometer entfernt sein. Wäre ich doch bloß dahin gefahren gestern Abend! Um zwanzig Uhr blitzte die Sonne und ich rollte mit zwanzig, dreißig Sachen aus dem gewundenen Tal unterhalb eines 1428 Meter hohen Passes und plötzlich, eine andere Gegend. Kahl. Steinig. Wunderschön, aber zum Zelten, zudem windgeschützt, wirste da wohl nichts finden. Irgendwo im Hinterkopf gaukelte die Idee, ein Hostal zu suchen, ein Zimmer zu mieten, aber wenn man so lange in der Einsamkeit war, fällt einem der Gedanke schwer, unter Mnschen zu gehen, womöglich mitten in der Stadt über einem Restaurant in dem bis spät abends Janda ist, ein Zimmerchen zu mieten, sei es auch noch so trocken.

Mein verflixter Verstand, seine Weitsicht, seine Fähigkeit zur Spekulation, seine abgrundtiefe düstere Phantasie, die binnen weniger Sekunden eine ganze Welt zurechtzaubern kann. Verflixt. Aus einem möglicherweise existierenden Hostal mitten in einem winzigen Dorf macht er eine die ganze Nacht lärmende Bude und nun, da ich im Zelt hocke und den Böen zuhöre wie sie die Spitzen der Krüppel kitzeln, malt dieser gleiche perfide Verstand das Bild eines windzerfetzten Zelts und Dauerstarkregen. Dabei rütteln die Böen nur ab und zu sanft an den Zeltwänden. Der Platz ist eigentlich gut gewählt.

Es gibt keinen Grund, nicht zu schlafen, nun, da ich die Heringe neu gesteckt habe.

Diese Reise ist schon speziell. Bringt mich mehr denn je an meine Grenzen. Was war die Tour ans Nordkap doch ein Spaziergang dagegen. Was hatte ich damals Wetterglück, denn ich stelle mir manchmal vor, ich hätte ein Tiefdruckgebiet erwischt Ende August in Lappland. Dann hätte es zum Nordkap auch anders ausgesehen.

Dort oben einen Sturm haben, oha. Die zwei Tage von Havøysund nach Olderfjord, schon auf dem Weg zum Flughafen, waren exemplarisch. Starker Gegenwind. So wie jetzt hier. Aber dort konnte ich mich gemütlich auf ein Vorankommen mit fünf bis zehn Kilometern pro Stunde einlassen, denn ich hatte das Ziel ja schon erreicht und genügend Zeitreserve, um zum Flughafen zu trödeln.

Hier? Jetzt? Wenn der Sturm anhält brauche ich zwei Tage bis zum nächsten Bahnhof in Almuradiel. Ich hatte schon vorgestern in Erwägung gezogen, ab dort den Zug nach Jaén zu nehmen, denn meine selbst abgesteckte Route weißt ab Almuradiel bis etwa dreißig Kilometer südlich in Carolina ein Stück Land auf, in dem es offenbar keine Radlerstrecken gibt, mehr noch, wie das GPS zeigt, gibt es dort nur eine Autobahn. Schwer denkbar, dass man dort mit dem Radel fahren darf. Zudem ich, der stark und schnell befahrene Straßen meidet wie der Teufel das Weihwasser. Nein, nein.

Nun tippe ich diese Zeilen gegen die Schlaflosigkeit und gegen den Lärm des Windes. Starke Böen können schon mächtig erschrecken und ich weise mein Hirn an, sich die Extremfälle vorzustellen, nicht etwa um die Angst zu schüren, sondern, um mir selbst klarzumachen, wie dumm es ist, sich Sorgen zu machen. Ich will mich in einen Was-kann-schon-passieren-Zustand versetzen und ich denke, das sollte man viel öfter tun, wenn man irgendwelche Sorgen wälzt. Die Was-kann-schon-Passierens dieser Welt benennen und dann sind sie schon nicht mehr so schlimm. Der Spirituskocher könnte zum Beispiel das Zelt in Brand setzen. Ich nutze ihn bei Kälte manchmal als Heizung. Funktioniert prima. Was kann schon passieren? Das Zelt ist futsch, ich habe mich aus der Tür gerettet, packe meine Habseligkeiten und radele die drei Kilometer, zudem abwärts, ins Dorf, wo ich mich im Windschatten der Kirche herumdrücke, bis der Morgen graut.

Oder der Wind wird so stark, dass er das Zelt niedermetzelt. Mal abgesehen, dass das unwahrscheinlich ist, siehe Fall Feuer im Zelt. Und überhaupt, diese Reise mit dem Ziel Gibraltar, was kann schon passieren, wenn jetzt eine Woche Schlechtwetter angesagt ist? Ich niste mich in einem Hostal ein. Auf den nächsten zehn, zwanzig Kilometern gibt es garantiert eins. Das letzte, das ich sah, liegt auf der anderen Seite des 1428 Meter hohen Passes, da könnte ich mit Rückenwind wieder zurückradelen, oder ich rufe ein Taxi, das mich zum nächsten Bahnhof bringt. Also was kann schon passieren?

Ich stopfe mir jetzt ein Stück Klopapier in die Ohren. Vielleicht kann ich dann noch ein bisschen schlafen.